理解其重要性及其实际应用

在全球公共卫生领域,传染病的监控与防治至关重要,为了有效应对传染病疫情,各国政府和国际组织都制定了相应的法规和政策,在我国,法定传染病分类及报告时限是依据《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规进行设定的,本文将详细介绍最新法定传染病分类及报告时限,并探讨其在实际防控工作中的重要性及应用。

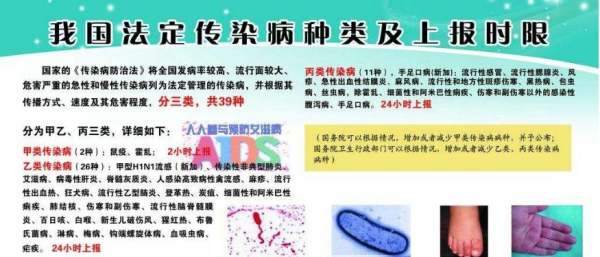

最新法定传染病分类

根据最新的《中华人民共和国传染病防治法》及相关法规,我国将传染病分为甲类、乙类、丙类以及其他传染病,每一类传染病都有其特定的疾病种类和防控要求。

1、甲类传染病:主要包括鼠疫、霍乱等严重传染病,这类传染病具有极高的传染性和致死率,对社会危害极大。

2、乙类传染病:包括艾滋病、病毒性肝炎、肺结核等常见传染病,这类传染病虽然致死率相对较低,但传播速度快,对社会危害同样严重。

3、丙类传染病:主要包括流行性感冒、流行性腮腺炎等较为轻微的传染病,这类传染病虽然致死率和传播速度相对较低,但仍需引起重视。

4、其他传染病:除上述三类传染病以外的其他需要关注或报告的传染病,随着病毒的不断变异和新发传染病的出现,这一类别可能会不断调整和更新。

报告时限

根据传染病的种类和危害程度,我国法律规定了不同的报告时限要求,及时准确的报告有助于相关部门迅速采取防控措施,防止疫情扩散。

1、甲类传染病:城镇需要在6小时内报告,农村应在12小时内报告。

2、乙类传染病:城镇需要在24小时内报告,农村应在较短时间内报告。

3、丙类及其他传染病:一般要求在发病后尽快报告,具体时限根据当地卫生行政部门的要求而定。

法定传染病分类及报告时限的重要性

法定传染病分类及报告时限在传染病防控工作中具有重要意义,通过分类管理,可以针对不同种类的传染病制定更为精准的防控策略,设定报告时限可以确保疫情信息的及时传递,使相关部门能够在第一时间掌握疫情动态,迅速采取防控措施,严格的报告制度还可以提高公众对传染病的认识,增强自我防护意识,形成全社会共同参与防控的良好局面。

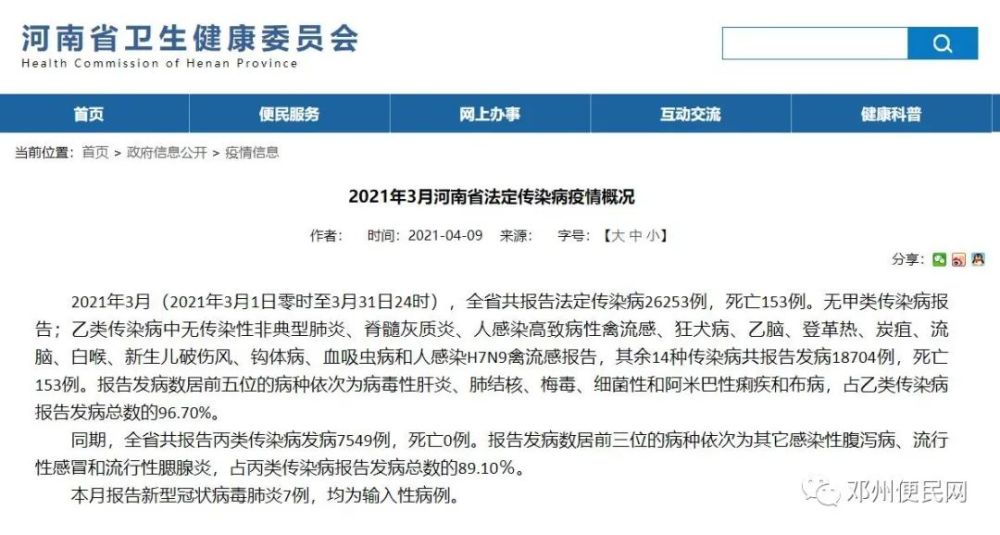

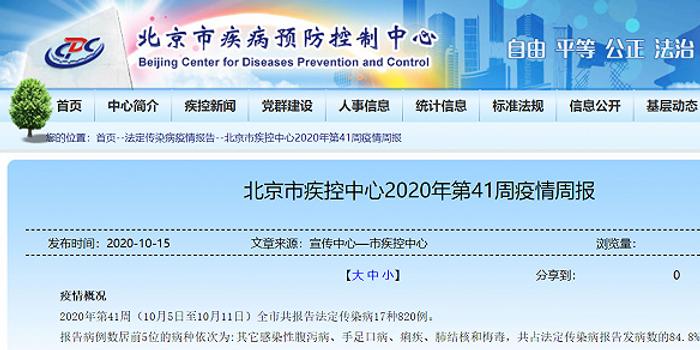

实际应用

在实际防控工作中,法定传染病分类及报告时限的应用十分广泛,在新冠疫情期间,我国根据疫情形势及时调整了传染病分类和报告时限要求,为疫情防控提供了有力支持,各地卫生行政部门还通过加强培训、优化信息系统等方式,提高医疗机构对传染病报告的时效性和准确性,这些措施对于及时发现和控制疫情、保障公众健康起到了重要作用。

法定传染病分类及报告时限是公共卫生安全的重要组成部分,通过了解最新法定传染病分类和报告时限要求,我们可以更好地认识各类传染病的危害特点,确保疫情信息的及时传递,为防控工作提供有力支持,我们还需加强相关培训和宣传,提高公众对传染病的认识,形成全社会共同参与防控的良好局面,我们才能有效应对传染病疫情挑战,保障公众健康。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...